最近接诊的14岁患者小杰让主治医生印象深刻——孩子右腿疼了整整三个月,家长以为是打篮球扭伤,自行贴膏药处理。直到发现小腿明显肿胀才来医院,检查结果让所有人倒吸一口凉气:骨肉瘤晚期。这样的误诊案例在临床并不罕见,今天我们就来扒一扒骨癌那些容易混淆的"障眼法"。

骨癌最擅长的就是"模仿秀",它常把自己伪装成生长痛、运动损伤,但仔细观察就会发现破绽:

"上个月有个女孩把膝盖肿块当成'磕碰淤青',耽误了整整两个月。"肿瘤科主任指着CT片说,"现在她的肿瘤已经侵蚀了大半根胫骨。"

当孩子身上同时出现以下情况,家长必须拉响警报:

"记住这个口诀:'夜痛固定肿块大,关节受限要当心'。"医生提醒,出现任意两个症状就要立即就医。

骨癌偏爱"特殊体质"的青少年:

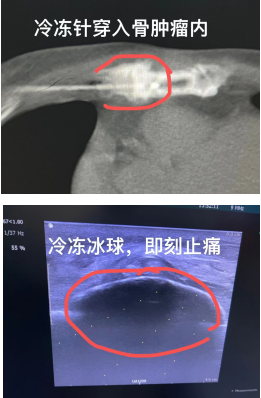

广州复大肿瘤医院最新引进的"骨肿瘤AI辅助诊断系统",能通过三维重建技术精准识别早期病灶,将误诊率降低70%。

【给焦虑家长的定心丸】

【写在最后】

看着诊室里那些因为误诊错过最佳治疗时机的孩子,我们比任何人都希望家长能多留个心眼。记住:孩子的每声"腿疼"都值得认真对待。如果发现可疑症状,立即到专科医院做个"三件套"检查——X光片+磁共振+血液检测,24小时就能出结果。

还想了解更多[骨癌]信息?

可以点击【在线咨询】或添加微信与医生顾问一对一沟通,免费为您提供在线看片、病情分析建议、远程就诊服务喔~!